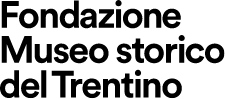

Il 2 marzo 1955 una donna bianca sale su un autobus del servizio pubblico della città di Montgomery, in Alabama. Il bus è pieno, così l’autista intima a due donne nere di alzarsi e lasciarle il loro posto. Ruth Hamilton, incinta, si rifiuta di farlo. Accanto a lei Claudette Colvin, studentessa sedicenne della locale scuola per neri, le dà man forte.

Dopo molte discussioni Ruth cede, spostandosi più indietro, in un posto che un uomo le lascia libero tra i sedili riservati ai “colored”.

Claudette invece resiste, tanto che arriva la polizia e la arresta.

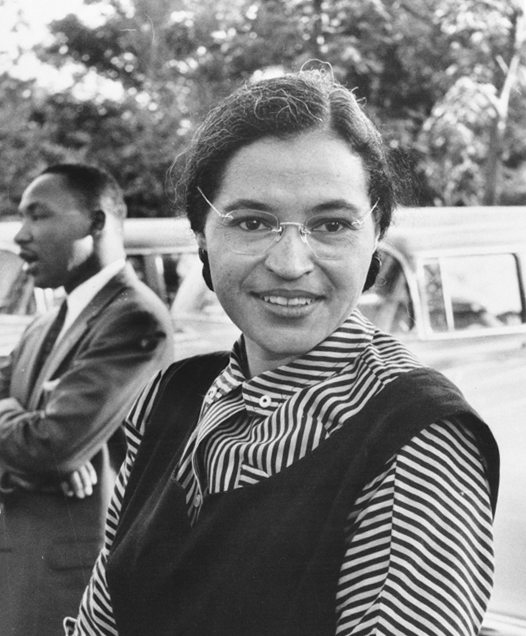

Esattamente nove mesi dopo Rosa Parks verrà arrestata sulla stessa linea di autobus per il medesimo reato, scatenando una rivolta di portata nazionale.

Di Rosa Parks molti conoscono le vicende e l’impegno politico, tanto da essere considerata ancora oggi, dentro e fuori gli Stati Uniti, un simbolo per il mondo dei diritti civili.

Di Claudette Colvin invece si ricordano in pochi. Perché?

Qual è la differenza tra il gesto delle due donne, che nel medesimo luogo e su per giù nel medesimo periodo contestano le vergognose leggi segregazioniste dell’Alabama?

Che cosa fa di Rosa Parks un’eroina e di Claudette Colvin una ragazzina rompiscatole?

Sono molte le possibili risposte a un quesito di questo tipo, soprattutto perché, a seconda delle angolazioni da cui si osservano questi episodi, anche le possibili interpretazioni tendono a cambiare.

L’Alabama degli anni Cinquanta è una polveriera razziale pronta ad esplodere: le leggi dello Stato, non contrastate adeguatamente dal governo federale, continuano a mantenere in piedi il sistema segregazionista in vigore dalla fine della guerra di Secessione. Sono molte le notizie di scontri, incidenti o “provocazioni”, come le chiamavano la stampa bianca dell’epoca, che giungono da quel pezzo di profondo Sud. Un clima di odio diffuso che accomunava gli Stati della Cotton Belt, la regione degli Stati Uniti che a causa della presenza secolare delle piantagioni di cotone presentava una forte percentuale di popolazione nera, erede del sistema schiavile, ancora tenuta in condizioni di inferiorità legale e sociale.

Quando Claudette Colvin porta avanti la propria protesta non violenta nei confronti delle leggi dell’Alabama in molti, nel movimento per i diritti civili, colgono l’occasione per tentare di dare alla vicenda una risonanza nazionale. Il nome di Colvin appare tra quelli delle prime querelanti nella causa che il Movimento porta avanti contro le leggi segregazioniste (il famoso caso “Browder contro Gayle”, che portò alla ribalta nazionale il problema della segregazione).

Eppure, ben presto, il suo nome scivola in secondo piano, fino ad essere oscurato dall’analogo caso di Rosa Parks, di poco successivo. Una messa in ombra che non appare casuale, ma è frutto di una serie di situazioni e opportunità.

Innanzitutto, Claudette all’epoca dei fatti è molto giovane, sedici anni appena.

Poco dopo la nascita viene data in adozione alla famiglia Colvin, che stando ai suoi racconti autobiografici vive in rassegnata accettazione la propria condizione di cittadini di serie B nell’America del secondo dopoguerra. La madre, al momento dell’arresto, le consiglia di non mettersi troppo in mostra e di lasciare che altri si assumano il compito di condurre la battaglia. All’inizio della sua vicenda si interessa lo stesso Martin Luther King, e gli avvocati del movimento per i diritti civili sembrano intenzionati a fare del suo caso una battaglia simbolica di primo piano.

Benché molto determinata, la giovanissima Claudette si ritrova però senza l’appoggio della propria famiglia e addirittura con la serpeggiante ostilità della comunità di origine, che la vede come una ragazzina attaccabrighe. Un isolamento che le provoca un periodo di difficoltà, durante il quale accumula ritardo negli studi e rimane incinta.

“Non aveva la pelle del colore giusto, i capelli giusti, e il look adatto” si dirà spesso nelle cronache successive. La sua pelle “troppo nera” e i suoi capelli crespi non sono adatti a creare empatia nell’opinione pubblica bianca moderata, ela gravidanza in così giovane età l’avrebbe facilmente esposta all’accusa di essere solo una “poco di buono”.

Quando, nove mesi dopo, Rosa Parks sale sulla stessa linea di bus e ripete il gesto che viola le leggi segregazioniste, ha già più di quarant’anni e un solido curriculum di attivista alle spalle. Conosciuta nel movimento per i diritti civili, sa parlare davanti ai microfoni, si stira i capelli acconciandoli in una rassicurante crocchia “da maestra” e i suoi tratti somatici appaiono meno marcatamente afroamericani: è “la carta giusta” sulla quale puntare. La comunità nera le si stringe attorno, dando il via al famoso sciopero dei mezzi pubblici che porterà alla ribalta nazionale il dibattito sulla segregazione.

Claudette Colvin diventerà poi un’attivista per i diritti civili, ruolo che ricopre ancora oggi, a oltre ottantacinque anni. Eppure il suo caso è infinitamente meno noto di quello della sua compagna di lotte.

Se dovessimo stilare una breve lista della spesa degli ingredienti necessari per diventare eroina del proprio tempo dovremmo segnare alcuni elementi indispensabili. Indubbiamente la “carriera di eroe” ha bisogno di una fortissima motivazione iniziale e una enorme dose di coraggio. Eppure pare proprio che questo non basti per emergere dall’anonimato. La differenza tra essere un semplice rompiscatole e diventare un eroe e un simbolo è data da un mix di circostanze, opportunità e accadimenti più o meno fortuiti. Innanzitutto quella di eroe è un’etichetta pesante, che implica grandi capacità di gestire e vivere le situazioni. Nel momento in cui si innesca un conflitto non è semplice riuscire a mantenere la lucidità necessaria per portare avanti la propria battaglia ed essere ricordati come coloro i quali hanno cambiato il proprio tempo. Troppo giovane, troppo sola, troppo fragile, Claudette ha rischiato di rimanere schiacciata dalla propria vicenda.

In secondo luogo, e questo appare determinante per fare quel salto di qualità che permette di “passare alla storia”, deve avvenire qualcosa che solo in parte dipende dai protagonisti: gli eroi devono avere una “buona storia” da diffondere.

Con “buona storia”, o buon racconto, non si intende qui parlare delle motivazioni ideali che spingono qualcuno a compiere delle azioni. Avere una buona storia significa soprattutto raccontarla bene o trovare qualcuno che lo faccia al posto proprio. Si tratta, detta in termini moderni, di marketing.

A tutti piacciono le fiabe a lieto fine in cui si mette in scena proprio quello che gli studiosi chiamano percorso dell’eroe: qualcuno che affronta le difficoltà e le supera migliorandosi. Come ricordava Umberto Eco, il Franti del libro Cuore è un personaggio pensato per non creare empatia ma fastidio. Un rompiscatole, maleducato e fuori dai canoni, di cui si spera il fallimento. Invece un eroe non deve destare sospetti, deve essere puro, attraente. Gli eroi son tutti giovani e belli, cantava Guccini. E spesso non si tratta di una speranza, ma di un obbligo pubblicitario.

Claudette Colvin e Rosa Parks sfidarono lo stesso, umiliante mondo della segregazione. Combatterono il sistema e contribuirono a cambiarlo. La loro lotta è identica.

Ma tra Claudette Colvin, ragazzina nera che andava male a scuola ed era rimasta incinta troppo presto, e Rosa Parks, matura e posata incarnazione della resistenza nera all’oppressione, la scelta fu fin troppo facile. Via la rompiscatole, benvenuta all’eroina.

Perché per fare buona Storia, evidentemente, c’è bisogno innanzitutto di una buona storia da raccontare.

(Aggiornato al 5 novembre 2024)