Per millenni i fiumi sono stati vitali arterie pulsanti non solo per flora e fauna ma anche per la specie umana. Le più fiorenti civiltà al mondo sono nate lungo grandi corsi d’acqua e nessuna strada è mai riuscita a competere con la praticità, la velocità e la capacità di carico del trasporto fluviale. Fino alla seconda metà dell’Ottocento, anche nella nostra regione il paesaggio, nel senso più ampio del termine, era molto diverso dall’attuale ed era dominato dalla presenza dell’Adige.

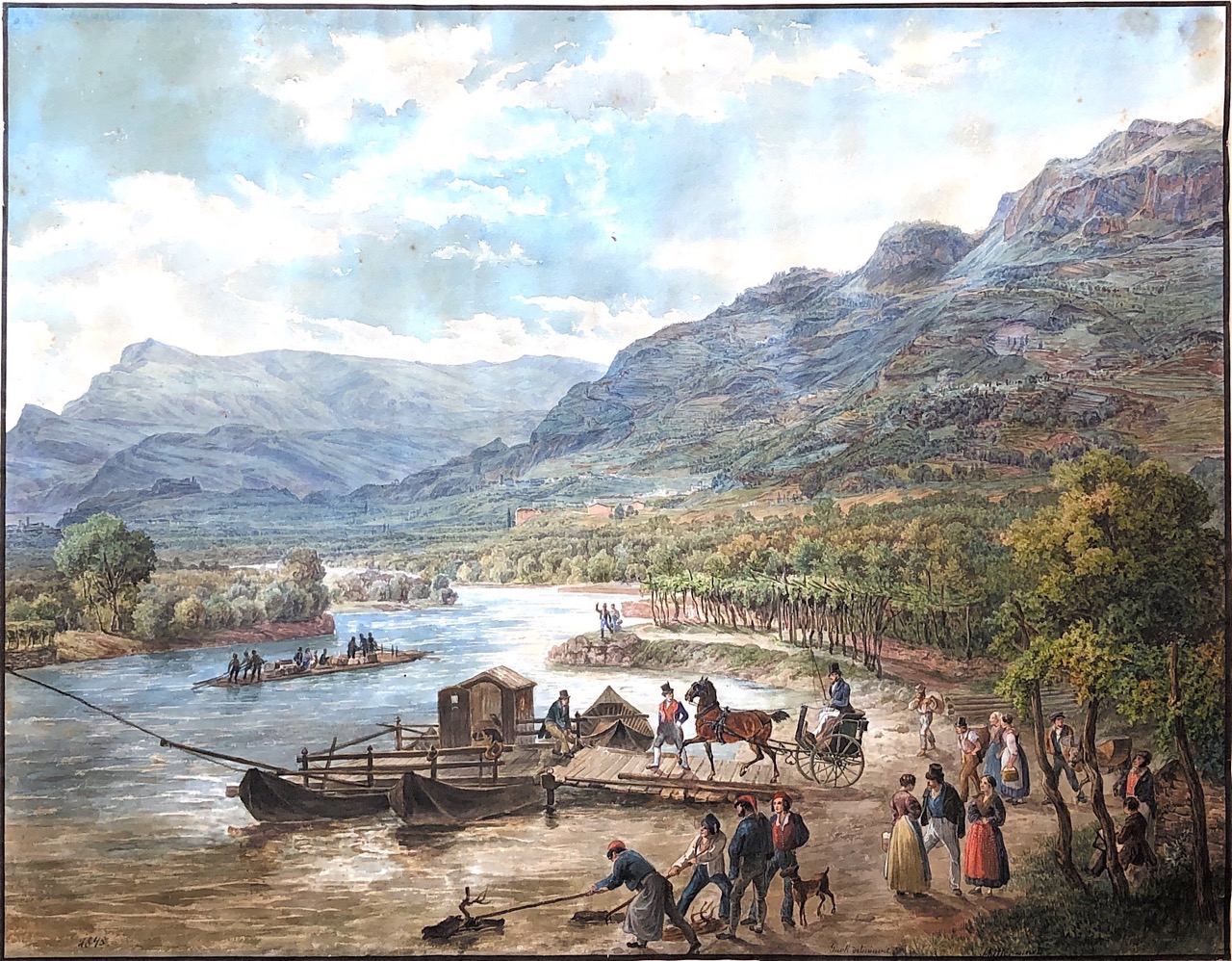

Tutto ruotava attorno al grande fiume: l’economia, la società, la politica e persino, a volte, la spiritualità. Il fiume era un luogo di lavoro e di commercio ma anche ricreativo, di ritrovo e di riposo. Le sue sponde, in prossimità di piccoli e grandi centri abitati, erano rumorose e dense di vita sociale. Zattere, traghetti, barche commerciali, piccole imbarcazioni da pesca e piroghe animavano le acque atesine percorrendo il fiume, in certi casi, anche in risalita.

Con la costruzione della ferrovia, la rettifica del corso dell’Adige messa in atto in territorio austriaco e con la costruzione dei ponti, il panorama cambiò radicalmente. Il fiume, un tempo temuto e adorato al tempo stesso, fonte di ricchezza e, a volte, di disgrazia, diventa solo un ostacolo facile da superare su uno dei numerosi ponti che l’attraversano. La sua presenza passa ora quasi inosservata e nel tempo sono scomparsi anche i punti di comodo accesso alle sue rive e alle sue spiagge, che oggi appaiono frequentate solo da aironi, germani reali, cormorani e martin pescatori.

La gente che un tempo viveva lungo il suo corso diede vita a delle vere e proprie comunità fluviali organizzate per sfruttarne al massimo le risorse. Un esempio fra tutti è la Comunità di Sacco, attuale quartiere di Rovereto ma borgo comunale a sé stante fino al 1810.

Nel 1976, in occasione di scavi pubblici, emersero evidenti tracce di un insediamento dell’età del Bronzo posto su un piccolo rilievo bagnato dalle acque dell’Adige, il Colle Ameno, più conosciuto nella letteratura archeologica come Dosso Alto.

L’importanza di questo sito, databile all’età del Bronzo e quindi al II millennio a.C., si deduce anche dalla sua particolare posizione strategica. L’abitato aveva infatti accesso diretto alle rive del fiume ma era al sicuro dalle alluvioni grazie alla posizione leggermente sopraelevata.

L’Adige in questo punto è costretto tra due alti morfologici e, prima delle rettifiche ottocentesche, doveva essere uno dei punti più stretti di tutto il tratto navigabile, ossia da Bronzolo (BZ) fino al mare. Sulle basse alture della sponda opposta sorgeva un villaggio coevo dove oggi sono visibili i ruderi di Castel Pradaglia. Non sembra essere una mera coincidenza il fatto che coesistessero due insediamenti a brevissima distanza l’uno dall’altro, separati da un tratto molto stretto del fiume e quindi di più facile attraversamento e di controllo sulla viabilità fluviale.

I terrazzi di Cornalè, posti sull’altra riva dell’Adige, hanno restituito testimonianze riferibili ad abitati più antichi, databili tra il Neolitico Medio e l’età del Rame (IV-III millennio a.C.) e, dal già menzionato sito di Castel Pradaglia provengono anche reperti databili all’età del Ferro. A breve distanza, per l’epoca romana, si evidenzia la presenza della villa romana di Isera, la cui struttura è stata costruita in posizione rilevata a brevissima distanza dallo stesso restringimento fluviale. Tracce di frequentazione di epoca romana emergono anche negli strati più recenti dello stesso Colle Ameno e una grande stele funeraria databile tra il I e il II secolo d.C. è stata rinvenuta a breve distanza, accanto alla strada odierna che conduce al centro di Rovereto e che ricalca un’antica via di comunicazione tra la cittadina e lo scalo portuale di Sacco. Poco più a sud, sempre in sinistra Adige, nel corso di recenti scavi in località Navicello, è stato individuato un complesso databile tra il II e il IV secolo d.C. riferibile a un magazzino per lo stoccaggio e l’elaborazione di derrate alimentari certamente legato a un vicino scalo fluviale, vista la posizione limitrofa del fiume.

La storia di questa località si fa ancora più interessante nel Medioevo e nei secoli immediatamente successivi, quando appare sempre più evidente il ruolo centrale che svolge il villaggio di Sacco nel controllo della navigazione e dei commerci e nella riscossione dei dazi lungo l’Adige, spesso in stretto rapporto, come sembra di intuire anche per l’epoca preistorica, con Castel Pradaglia, che torreggiava sull’altra sponda del fiume. Nel Quattrocento il porto di Sacco, prima compreso all’interno dei feudi dei Castelbarco, cade sotto il dominio della Repubblica di Venezia, che aveva sempre avuto mire sul controllo della navigazione sull’Adige. Nel 1584 gli Asburgo d’Austria concedono agli abitanti di Sacco il monopolio dei trasporti sull’Adige tra Bronzolo e Verona, andando solo a confermare, in realtà, uno status quo che durava da molto tempo, un privilegio poi rinnovato nei secoli successivi e rimasto ufficialmente in vigore fino al 1806.

Ma il corso dell’Adige era costellato di altre piccole e grandi comunità fluviali a partire da città come Trento e Verona per arrivare a chi gestiva i traghetti per l’attraversamento del fiume o i porti minori, dove si accumulava e preparava il legname proveniente dalle valli laterali per la spedizione verso la pianura Padana.

Maurizio Battisti

Responsabile della sezione Archeologia presso la Fondazione Museo Civico di Rovereto, curatore della mostra temporanea “Gente di fiume. Millenni di storia sulle rive dell’Adige” (Museo della Città, Rovereto, 4 marzo – 11 giugno 2023).

(Aggiornato al 30 settembre 2025)